고운사 역사, 천년 고찰에 깃든 최치원의 발자취

경북 의성군 단촌면에 자리한 고운사(孤雲寺)는 이름에서도 느껴지듯, 조용하고 고요한 분위기의 산사입니다. 하지만 이곳은 단순한 절이 아니라, 천년의 시간을 견뎌온 깊은 역사와 사연이 깃든 고찰입니다. 특히 신라 말의 문장가 ‘고운(孤雲) 최치원’과의 깊은 인연으로 유명하죠.

신라 진덕여왕 11년, 의상대사가 창건한 고찰

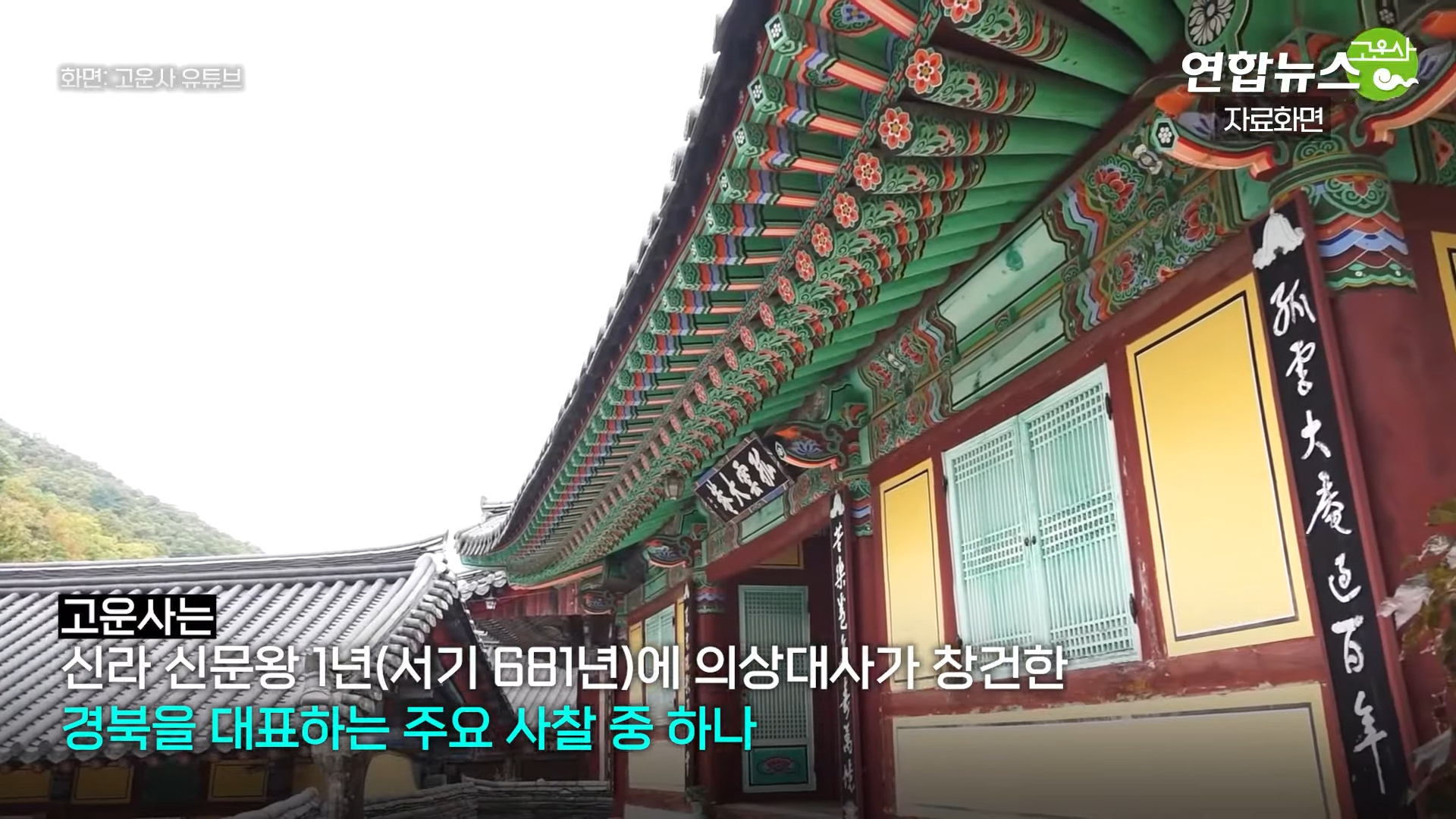

고운사는 통일신라 시대인 진덕여왕 11년(647년), 화엄종의 대가 의상대사에 의해 창건되었다고 전해집니다. 의상대사는 불교 교리를 민중 속에 퍼뜨리고자 여러 사찰을 세웠는데, 고운사도 그 중 하나였죠. 창건 당시의 이름은 '사은사(謝恩寺)'로, 국가의 은혜에 감사한다는 의미를 담고 있습니다.

하지만 이후 신라 말기 유학자이자 승려였던 최치원이 이곳에 머물며 수도하고 글을 남긴 것이 계기가 되어, 그의 호인 '고운'을 따 ‘고운사’라는 이름으로 바뀌게 되었습니다. 이는 유학과 불교가 조화롭게 어우러졌던 당시 사상 흐름을 보여주는 흥미로운 사례이기도 합니다.

고운사의 소중한 문화유산들

고운사는 역사적 가치 외에도 여러 문화재를 보유하고 있습니다.

나한전 삼층석탑, 석조석사여래좌상

가운루

연수전

대웅전 – 경북 유형문화재 제137호

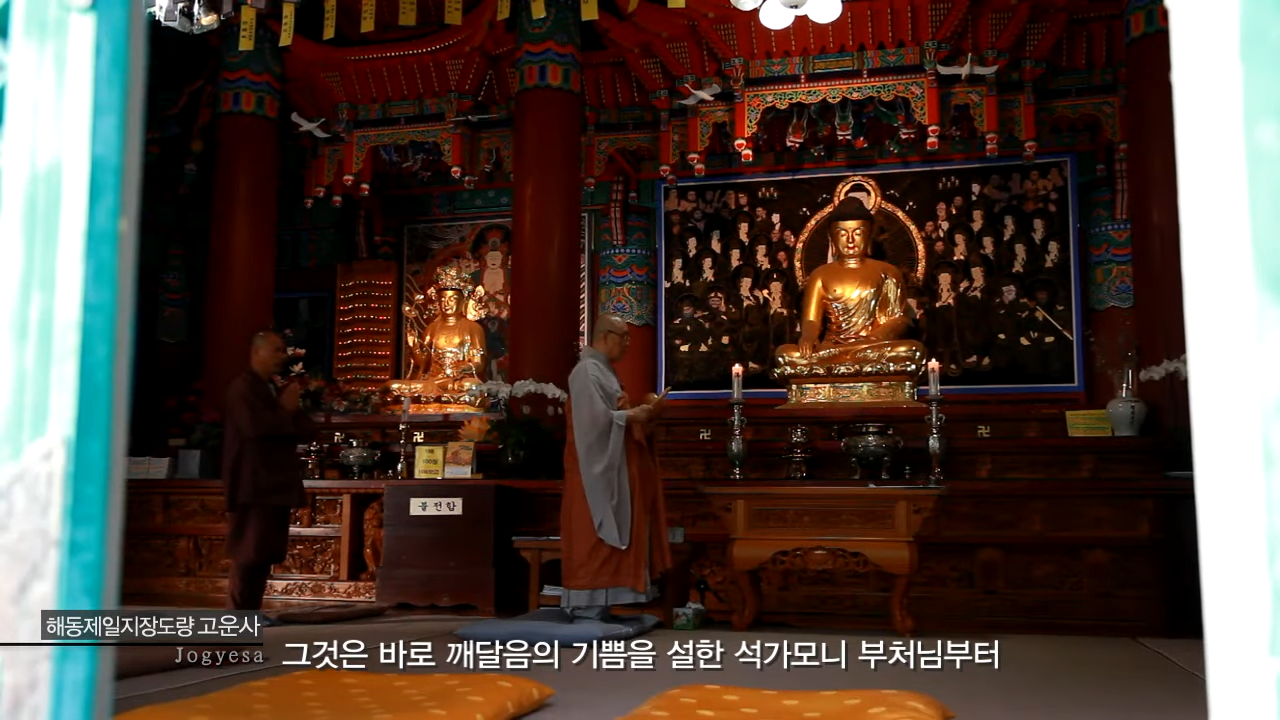

고운사의 중심 법당인 대웅전은 17세기 조선 후기 건축양식을 잘 보여주는 건물입니다.

기단 위에 세운 다포계 건물로, 정면 3칸·측면 3칸의 단정한 구조를 갖추고 있으며, 내부에는 석가모니불과 협시보살이 봉안되어 있습니다.

특히 내부 천장 장식과 화려한 단청, 기둥 간의 비례는 전통 목조건축의 조형미를 그대로 간직하고 있어 건축사적으로도 매우 귀중한 유산입니다.

명부전 – 저승의 세계를 상징한 전각

대웅전 뒤편에 자리한 명부전은 지장보살과 시왕(十王)이 봉안된 전각으로, 불교에서 말하는 저승의 세계를 형상화한 공간입니다.

고운사의 명부전에는 목조지장삼존상과 시왕상들이 함께 조성되어 있으며, 이 불상들은 조선 후기 불상 조각의 특징을 고스란히 담고 있습니다.

현존하는 상들은 예술적 완성도도 높지만, 당시 불교 신앙과 사후관을 반영한 문화사적 자료로서의 가치도 큽니다.

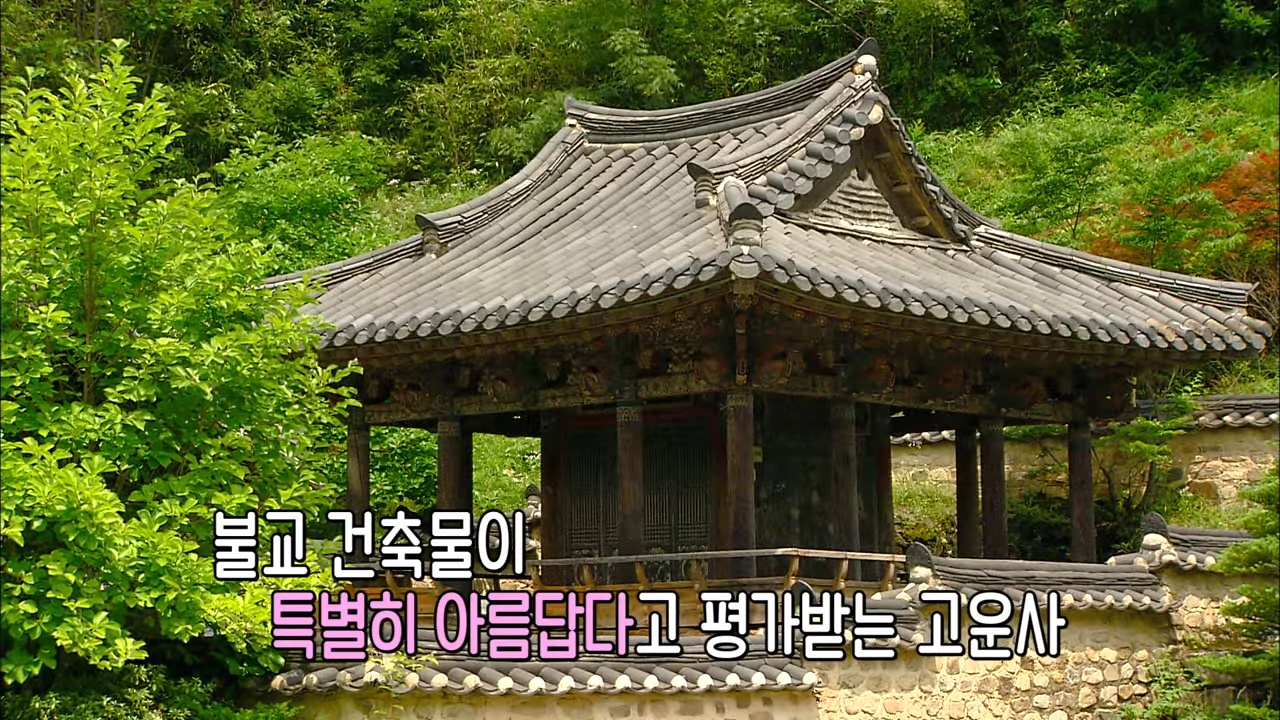

천왕문과 범종루 – 전통 사찰 입구의 상징

고운사의 천왕문은 사찰로 들어가는 첫 관문으로, 내부에는 사방을 수호하는 사천왕상이 배치되어 있습니다. 이 전각은 웅장한 지붕과 섬세한 공포 구조가 돋보이며, 조선 중기의 목조건축 양식을 보여주는 대표적 건물입니다.

천왕문을 지나면 만나는 범종루에는 전통 불교 의식에 사용되는 사물(四物) – 범종, 목어, 운판, 법고가 비치되어 있어, 조용한 산사에 울려 퍼지는 종소리는 방문객에게 깊은 인상을 남깁니다.

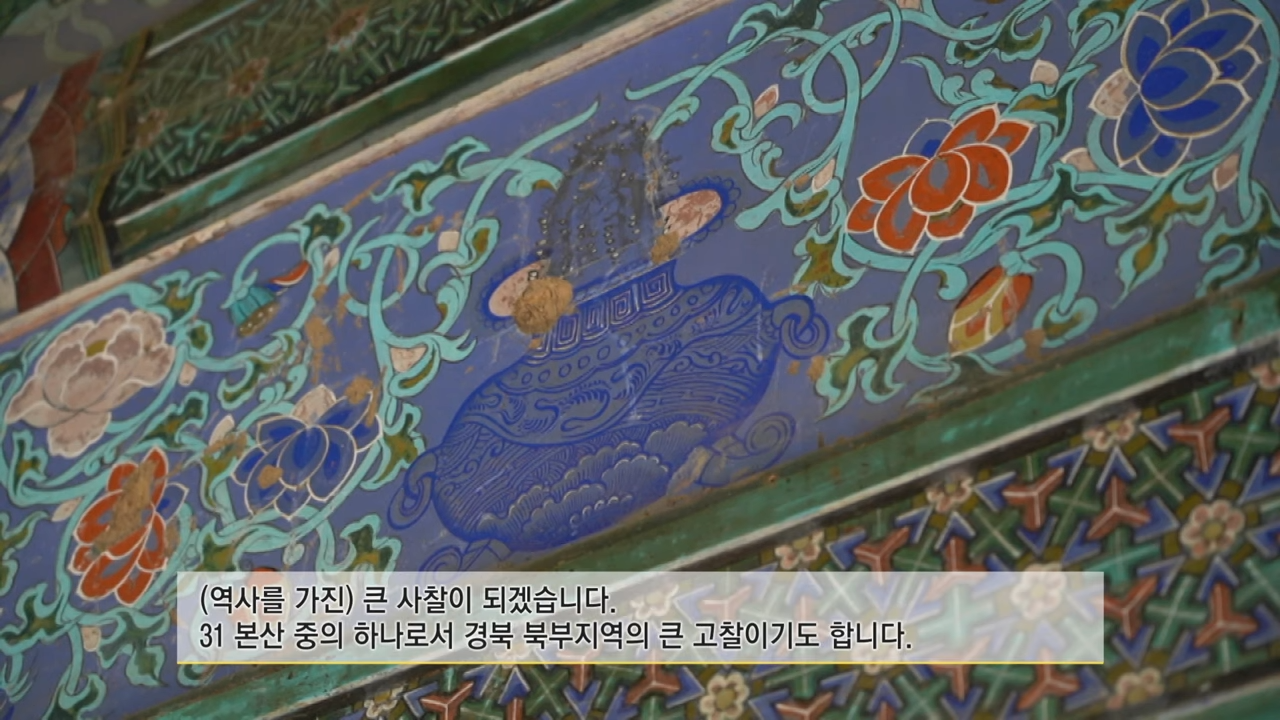

전통 회화와 단청 – 색으로 남은 문화유산

고운사의 여러 전각에는 화려하고 정교한 단청(丹靑)이 남아 있습니다.

단청은 건물의 보호 기능뿐만 아니라 상징성과 예술성을 동시에 지닌 전통 채색기법으로, 고운사 전각들에는 청색, 적색, 황색이 조화롭게 어우러진 단청 문양이 정성껏 그려져 있습니다.

이는 단순한 장식이 아니라, 불교 철학과 미의식을 반영한 회화 유산으로서의 가치가 큽니다.

불교 유물 및 고문서 자료들

고운사에는 전각 외에도 다수의 불교 유물과 고문서, 목판본이 전해져 오고 있습니다.

특히 승려 교육과 불경 인쇄를 담당했던 사찰답게, 조선 후기 간행된 불경과 승려 명부, 사찰 운영 문서 등은 불교사 연구에 중요한 1차 자료로 활용되고 있습니다. 일부는 현재 박물관에 이관되어 전시되거나 보존 중입니다.

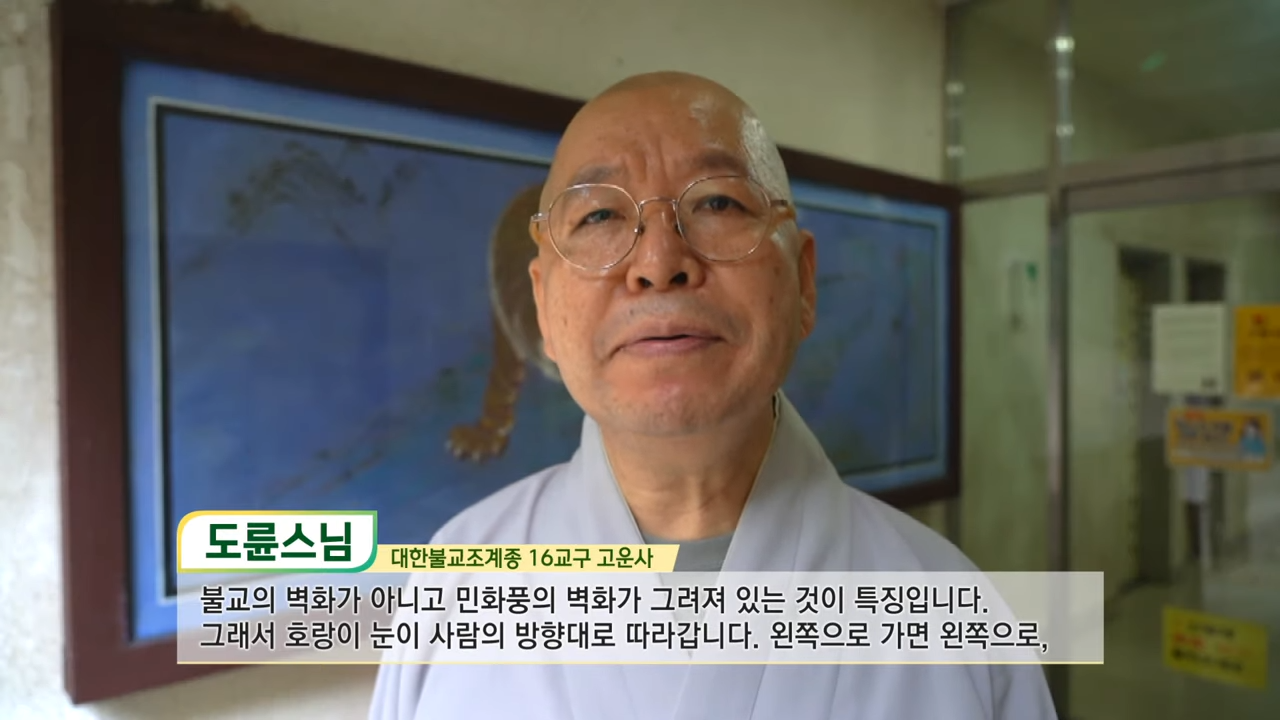

불교 교육과 수행 중심지로의 발전

고운사는 조선시대 이후에도 꾸준히 승려 양성과 불교 연구의 중심지 역할을 해왔습니다. 근대에 들어서면서는 대한불교조계종 제16교구 본사로 지정되어, 경북 내 주요 말사(末寺)들을 관할하는 중심사찰로 기능하고 있습니다.

특히 일제강점기에도 폐사(廢寺)되지 않고 꾸준히 유지되었으며, 20세기 중반 이후에는 템플스테이 프로그램, 불교 문화체험 등 다양한 현대적 역할을 수행하며 대중과의 소통을 이어가고 있습니다.

고운사의 역사, 오늘날에도 살아 숨 쉬는 이유

고운사의 역사는 단순히 오래된 사찰의 이야기만이 아닙니다. 불교·유교·민속이 어우러진 우리 전통 문화의 보고이자, 지금도 사람들에게 쉼과 성찰의 공간이 되고 있기 때문이죠. 신라의 의상대사에서 시작해 최치원의 지혜, 조선의 불심, 현대의 수행까지 — 고운사는 단순히 과거에 머물지 않고 지금도 살아 숨 쉬는 역사 그 자체입니다.